Por Manuel Domínguez Quiroga

Sé que hablar de democracia en un país en el que todo el mundo se considera un "demócrata de toda la vida", puede parecer, para unos, una labor ingenua y, para otros, incluso, pretenciosa; pero, lo adelanto ya ahora, no pretendo dar lecciones de nada. No se trata de hacer un tratado completo ni un estudio erudito. Al contrario. Lo que pretendo simplemente es plasmar algunas opiniones que mucha gente (coincidiendo conmigo) habrá pensado varias veces, aunque no las haya puesto por escrito. Y esto es lo que yo me dispongo a hacer: dejar caer en el papel una serie de matices, aislados, pero afines al mismo tema, nuestra democracia actual. Nuestra presunta democracia española. Son soliloquios diversos que me dispongo a transcribir mínimamente hilvanados. Partimos de 10 palabras que usaremos como si fuesen ventanas que nos permiten observar a través de ellas.

1ª

palabra: MEMORIA

2ª PREPARACIÓN

4ª NORMAS

5ª

SISTEMA

6ª

FÓRMULA

7ª LISTAS

8ª MALENTENDIDO

9ª

RETRIBUCIÓN

10ª INHIBICIÓN

Empecemos por refrescar algo la memoria. En "tiempos de Franco" ya teníamos una democracia. La Democracia Orgánica. Este nombre nos sugiere dos cosas: 1ª, que se estaba elogiando a la Democracia, ya que se quería disponer de una variante de ella; era un reconocimiento de su valor, cosa que, por otra parte, nunca se negó, antes bien se alabó explícitamente (1) y 2ª, que cuando se pretende instituir una democracia con apellido es que algo está fallando. El añadido del adjetivo calificativo "orgánica", como en otros casos el de "popular", el de "bolivariana" o el que sea, no deja de ser un disfraz que oculta una anulación de lo que representa el substantivo.

En la Democracia Orgánica había unas Cortes y unas elecciones en las que los cabezas de familia, los sindicatos y ciertos organismos elegían, cada grupo, a 1/3 de los diputados, pero los candidatos eran siempre del partido único y su misión principal consistía (en la práctica) en dar por bueno todo aquello que sus superiores jerárquicos tuviesen a bien proponerles. Recuerdo que había unos perritos de adorno, muy graciosos, que se ponían en las repisas traseras de los coches y que con el movimiento de éstos estaban constantemente moviendo la cabeza de arriba a abajo con más o menos ritmo. Pues bien, a este juguete el ingenio popular les llamaba "diputados en Cortes".

El 20 de Noviembre de

1975 moría Franco produciendo un gran

sentimiento en la inmensa mayoría de la población

y un estado de expectación en

los menos. De estos, algunos -muy pocos- formaban parte de

algún partido

clandestino, otros habían viajado al extranjero y comparaban

aquellos regímenes

con lo que pasaba aquí y, finalmente otros -incluso a veces

sin tener las ideas

muy claras- deseaban que las cosas no siguiesen siendo como eran, que

se les

dejase dar su opinión, que se contase con ellos.

Querían, en definitiva, un gobierno

del pueblo, es decir (derivando del griego) una demo-cracia.

Dos días más tarde Juan Carlos I era proclamado rey y en su primer discurso ante las Cortes franquistas, al mismo tiempo que tranquilizaba a los poderes establecidos daba muestras de un nuevo estilo y proclamaba motivos para la esperanza.

No vamos a detenernos en la historia de aquellos años, pero sí podríamos sugerir el recuerdo de la labor de la prensa, de la progresiva concienciación de los españoles, de las tensiones y reivindicaciones antes ocultas, de las diatribas entre rupturistas, continuistas y reformistas, de la Junta Democrática y la Plataforma Democrática, de las tímidas reformas de Arias Navarro, etc., hasta la asunción por un joven falangista reformista, Adolfo Suárez, de la presidencia del Gobierno en Julio del 76. A partir de ahí los cambios democráticos se sucedieron a un ritmo vertiginoso. A los dos meses de haber tomado posesión, el Presidente anunciaba al país por televisión el Proyecto de Ley Para la Reforma Política. Luego, en colaboración con Fernández Miranda, conseguiría que los procuradores franquistas votasen esa Ley que los dejaba a todos ellos en la calle y abría las puertas a unas elecciones libres y a un nuevo parlamento que tendría que dar los pasos necesarios para cambiar el sistema político existente.

Aprobada esa Ley el 15 de Diciembre, la opinión pública ya no tuvo ninguna duda de que caminábamos de forma imparable hacia la Democracia. Para muchos, hacia algo llamado Democracia. A pesar de los atrancos: el terrorismo de ETA, el del Grapo, bandas como "Los guerrilleros de Cristo Rey", publicaciones como "Fuerza Nueva" o "El Alcázar", la crisis económica, la nostalgia de prebostes del régimen que se extinguía, la tensión de los militares, etc.

En Junio del 77 se eligieron nuevos diputados a Cortes, pero, esta vez, quienes los eligieron fueron los ciudadanos que votaron, en unas elecciones democráticas, a todo tipo de candidatos. La sorpresa estuvo en los resultados: Ni se prefirió al temido y presuntamente poderoso Partido Comunista ni al partido que recogía a las viejas glorias del régimen dominante apenas dos años antes. El pueblo se decantó por el centro (U.C.D. y P.S.O.E.). De estas Cortes saldría una Constitución, instauradora de la Democracia en el país, que sería aprobada por el 67 % del censo electoral el 6 de Diciembre de 1978.

La Democracia en los

ayuntamientos no llegaría hasta 4 meses

después (3 de abril de 1979) con la celebración

de unas elecciones municipales

muy distintas de las de unos años antes.

2.- PREPARACIÓN

Hasta aquellos momentos en España no existía Democracia y mucha gente se preguntaba si el país estaba preparado para ella. Evidentemente la pregunta era oportuna. No todos los países reúnen condiciones socio-económicas y culturales adecuadas para adoptar ese sistema. En él hay que aceptar que no se sabe de antemano quién va a gobernar, que ese tal no va a ser el que tenga más fuerza sino el que reúna más partidarios y que los demás han de acatar las leyes de estos, les gusten o no. "Estar preparados " quiere decir que la población, o al menos su inmensa mayoría, está dispuesta a aceptar esos principios, esas reglas de juego. Aparte de eso la Democracia lleva implícita una sería de prácticas que, si bien, no la definen, sí que, por coherencia, la acompañan: la igualdad ante la Ley, la defensa de las libertades, los derechos del individuo, el respeto a las minorías, la alternancia en el poder, etc.

De poco importa imponer un sistema democrático si la gente no conoce y acepta interiormente sus premisas y compromisos. Decirles, simplemente, que va a mandar quien saque más votos en unas elecciones es una forma burda de explicarlo, pues, si no se dice nada más, cada uno lo entenderá a su manera y el objetivo no será la democracia sino los votos (que se buscarán por el medio que sea, lícito o ilícito, pacífico o violento) con lo cual se estará dando la categoría de fin a lo que no es más que un medio. Se confundiría la herramienta con la obra que se quiere construir.

La esencia de la Democracia consiste en estar dispuesto a aceptar el criterio de la mayoría aunque se considere equivocado. ¿Estaban los españoles preparados para eso? ¿Estaba el país preparado para la Democracia?

En la España del 75 ni había democracia ni la mayoría de la población la conocía y sin embargo se daban una serie de circunstancias que si no constituían una preparación, cuando menos sirvieron para hacer sus veces.

Entre estas circunstancias podríamos destacar: el recuerdo de una tragedia, un incipiente despegue económico, la cultura de una gran parte de la población y la sensatez de la mayoría. Digamos algo de cada una de estas situaciones.

Las dos primeras existen por separado y, al mismo tiempo, están íntimamente relacionadas. El horror de una guerra entre hermanos, que nadie quiere reeditar, induce a hacer tabla rasa y empezar de nuevo, sí hace falta. Máxime cuando muchos se acaban de comprar un 600, aunque sea de 2ª mano. Otros pueden acceder a una lavadora, como antes los ricos, y, unos más, otros menos, aunque sea con apuros, van haciendo algunos ahorrrillos.

En cuanto al 3er. punto podemos decir que aunque seguía habiendo mucho analfabetismo e ignorancia había un porcentaje de población medianamente instruida, con un buen nivel medio de "educación general". Me estoy refiriendo a mucha gente que había hecho el bachillerato, ¡aquel bachillerato!, el cual ya quisieran para sí muchos de los que hoy, con planes posteriores al franquismo, son licenciados o, incluso, doctores. (Digo "muchos", no "todos"). El resto de la población, esa que digo que era analfabeta e ignorante, suplía su falta de conocimientos con un reconocimiento sensato de su situación y, quizá, una sumisión fruto del autoritarismo del régimen. Hoy, sería distinto, pues aunque sigue habiendo ignorantes, ninguno lo reconoce y, después de haber oído cientos de veces hablar de igualdad y cosas así, piensan que es de derecho que todas las opiniones tengan la misma validez. Lo cual es cierto en el momento de emitir un voto, pero en absoluto es extrapolable a cualquier rama del conocimiento.

El hecho cierto es que en aquellos años había un afán de cambio que convenientemente encauzado generó una cierta euforia colectiva y una vocación general de ser "demócratas de siempre"

No sabría decir si eso es estar preparados, pero casi me atrevería a decir que no. Efectivamente funcionó en su momento, pero en cuanto pasó la novedad, cuando se dio por sentado que estábamos en una democracia, la sociedad civil se relajó, dejó todo en mano de los políticos y, quién más, quién menos, se desinteresó y/o se desilusionó.

Se vio el 23 de Febrero de 1981, cuando la democracia española estuvo amenazada de "muerte". La población estaba estupefacta, pendiente de lo que hiciesen los "protagonistas", pero sin considerarse como tales. Quizá si aquello hubiese triunfado, volver a asumir lo de antes hubiera resultado irrealizable, pero, de momento, digámoslo amablemente, fuimos todos muy prudentes. Y los políticos profesionales (excepto aquellos que estaban secuestrados y que no podían hacer otra cosa que tirarse al suelo) establecieron -dicho de una forma eufemística- una ubicación de su corporeidad a una distancia kilométrica inversamente proporcional a su sintonía con los amotinados. (Y ahora los diputados actuales aprueban una declaración institucional que demuestra que en el palacio de las Cortes debe de haber un virus que los volvió a todos desmemoriados. Hablan de la resistencia ciudadana y de la ofensiva de las organizaciones. ¿Alguien recuerda algún asomo de algo de eso por alguna parte?)

Se ve también hoy, cuando hay una convocatoria a las urnas. Muchos no van. Otros votan en blanco. Y los que lo hacen tampoco actúan muy convencidos. Y la prueba más contundente de que no estábamos preparados es que ni siquiera los que se dedicaron a eso fueron capaces de organizar partidos democráticos, quiero decir, partidos con democracia interna en su funcionamiento.

Estábamos

preparados (un 67 % del censo) para admitir la

democracia, pero no comprometidos para defenderla. Y la triste realidad

es que

aquella ansiada democracia, con el paso de los años, se nos

ha ido de las manos

a los ciudadanos.

La Democracia es un sistema muy vulnerable. Mucho más que una dictadura o una monarquía absolutista, pues en éstas el poder establecido ya se encarga de su conservación. Cómo en la democracia el poder lo ostenta, teóricamente, el pueblo, (que no deja de ser un ente un tanto abstracto), si éste no se empecina en su defensa, la democracia acaba desvirtuándose. Hay muchos países con una democracia formal que con sus apariencias y ritos está encubriendo la tiranía de una persona o de un grupo. Es ya clásico (porque se recuerda muy a menudo) el caso de Hitler, quien en 1933 obtuvo en unas elecciones al Parlamento el 44 % de los votos, lo que le dio un poder que ya no abandonaría nunca ni dejaría de manipular a su personal antojo. En marzo de ese año obtuvo plenos poderes y en julio, convirtió a su partido, el nacionalsocialista, en partido único.

La cultura democrática de un pueblo es la que marca la calidad de su democracia. Y esa cultura no se improvisa. Pero, además, en el caso nuestro tampoco nos facilitaron las cosas. Tan deseosos estábamos con conseguir un cambio que aceptamos lo que nos prepararon. La opción era "esto" o continuar con el franquismo. Y naturalmente, escogimos "esto". No había alternativa. Pero "esto" es, sí, una democracia formal, en las formas; pero no una democracia real. Los ciudadanos no pintamos nada. Los únicos que cuentan son los partidos. Los partidos son unas organizaciones, que se representan a si mismas y que tienen una estructura hermética controlada y dominada por un pequeño grupo, cuando no por una sola persona, que es el que piensa, decide e impone su criterio a los demás miembros los cuales forman una fiel y sumisa comparsa.

Es curioso, pero la trayectoria de nuestra democracia ha dibujado una CIRCUNFERENCIA perfecta en el tiempo. Partiendo de un punto de origen, llamado Democracia Orgánica, hemos trazado esa circunferencia y estamos de nuevo en otra Democracia Orgánica. ¿En que consistía tal concepto en los tiempos de Franco? En que el individuo no tenía voto como persona, sino como integrante de un organismo. Y eran estos organismos, controlados por una casta política sumisa y lacaya, los que decidían. Hoy ocurre lo mismo, sólo que en vez de llamarse Sindicato Vertical, Consejo Nacional de esto o de lo otro, se llaman PP, PSOE, IU, etc. Sí. Hay alguna diferencia: aquellos organismos eran de un sentir homogéneo y los de ahora pueden tener criterios distintos. Por otro lado, cada cuatro años podemos elegir un órgano "dictador" u otro. Pero el sistema, gobierno de unos organismos, es el mismo. Técnicamente, estamos en una Democracia Orgánica. Podemos admitir que esta Democracia Orgánica es mejor que la de Franco, pero sigue siendo Orgánica. Y si este epíteto pudiera resultar molesto u ofensivo, podríamos darle otro, también adecuado y compatible, el de "partitocracia". Si democracia es el gobierno del pueblo, partitocracia es el gobierno de los partidos. Y esto sí que no lo puede negar nadie.

La clase política, socialmente, es cada día más criticada y su prestigio, como colectivo, está en franca decadencia. Por algo será. Quizá por cosas tan simples como hacer promesas en las campañas y luego padecer amnesia, o acordar por unanimidad -hecho inédito- sus propias subidas de sueldo, o considerar que lo que llaman "disciplina de partido" es un mandato ineludible aunque vaya en contra de sus representados, etc. Y a propósito de representados ¿cuántos de ellos tienen presente esta relación representante-representado? ¿Existe? No, en su fuero interno ellos representan única y exclusivamente a su partido, que es el que los puso allí. Y esta realidad (la designación por el partido) es el germen de este cáncer llamado partitocracia que acabará consumiendo el sistema.

La disciplina de partido es de tal entidad y está tan asumida como apropiada, incluso por la población en general, que cuando, excepcionalmente, hay una mínima discrepancia de algún afiliado a un partido el hecho es resaltado por compañeros, opositores, prensa y público en general, como una escandalosa amenaza de escisión o ruptura de ese partido. Cuando eso, en una sociedad sana democráticamente, tendría que ser lo más normal y natural. Aparte de eso nadie se acuerda de lo que dice la Constitución en el art. 6 hablando de dichos partidos. "Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos."

También es muy significativo que haya mucha gente honesta y preparada, que podría representar muy bien a sus conciudadanos, pero que no se decide a entrar en ese mundo porque su personalidad quedaría anulada. Así como en las primeras legislaturas las candidaturas estaban repletas de prestigiosas personalidades (catedráticos, ingenieros, abogados y médicos de renombre, etc.) en la nómina de políticos actuales si cogemos sus "curriculum" y con un "types" tachamos todas las referencias que estén relacionadas con la política, en un enorme porcentaje de casos (¿50 %, quizá?) nos quedaría un folio en blanco, únicamente con los datos personales.

Los partidos políticos absorben toda la actividad política, son acaparadores, y no dejan lugar a la actuación de otros posibles estamentos de la sociedad civil. Es cierto que no hay una prohibición expresa de candidaturas al margen de los partidos, pero un candidato aislado o una candidatura de ciudadanos libres nada podrían hacer frente a la estructura material, humana y económica de los partidos.

Los partidos políticos ni siquiera son consecuentes con la división clásica de poderes en una sociedad democrática (Legislativo, ejecutivo y judicial). El partido que gana unas elecciones al legislativo controlará todos los poderes del Estado. Los partidos, (no los diputados y senadores electos, no), las organizaciones de los partidos, son (por diversos mecanismos) los que nombran a los miembros del Consejo General del Poder judicial, a diez de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, al presidente del Tribunal de Cuentas, al Fiscal General, a los consejos de administración de los medios públicos, etc.

Si en España existiese realmente un espíritu democrático, esto no se consentiría. Se generaría un movimiento social que exigiese a los que están en el poder un "sacrificio" similar al de las últimas Cortes franquistas, una Ley para la Implantación Democrática. (Nótese que no digo "regeneración" pues no se puede regenerar lo que nunca existió.)

Quizá, en los primeros momentos, tan críticos, tan amenazados, tan complejos y tan vulnerables, los "autores" no tuviesen muchas oportunidades de hacer otra cosa. El hecho es que se partió de una Ley Electoral (2)que, en aquellos momentos de incertidumbre y desconexión con el entramado social, sirvió para aclarar posiciones, es decir, delimitar poderes, grupos y tendencias. Sirvió, que duda cabe, para marcar un comienzo, para tener un punto de partida. Pero una vez hecho esto, esa Ley tenía que haberse cambiado, porque fue una Ley de circunstancias, pensada, por un lado, para evitar la avalancha de minipartidos que se temía (la famosa "sopa de letras") y por otro para beneficiar a aquellas agrupaciones no nacionales pero con una fuerte implantación en alguna circunscripción (provincia) determinada, caso de los nacionalistas vascos y catalanes a los que se quiso contentar. Aquella Ley primera fue substituida por una posterior Ley Orgánica(3) modificada hasta 12 veces (la última en Noviembre del 2003), por otras tantas Leyes Orgánicas(4) admitamos que mejorando aspectos organizativos, de procedimiento, económicos, penales, etc., pero manteniendo cuatro criterios invariables. Este número (sólo 4 artículos) es insignificante cuantitativamente si lo comparamos con los 227 totales (más un montón de disposiciones adicionales y transitorias) que tratan todo lo relacionado con las elecciones, su convocatoria, su campaña, su realización, escrutinio, financiación, etc. Pero resultan trascendentales a efectos prácticos a la hora de valorar los resultados. Esos criterios son (para el caso del Congreso):

la provincia como circunscripción electoral,

las listas cerradas y bloqueadas,

el mínimo de votos exigido a cualquier formación y

la

aplicación del algoritmo conocido como Ley d´Hondt(5).

El primero de estos puntos viene determinado por la Constitución, al igual que el criterio de representación proporcional. Los demás puntos están establecidos por la Ley Electoral, siendo fruto de las necesidades y pactos de un momento concreto que queda ya muy lejano. Por separado, cualquiera de esas 4 disposiciones, favorece a los partidos grandes frente a los pequeños. Esta situación se potencia al combinarlas todas. Seguramente eso fue intencionado para evitar una gran diversidad de fuerzas, lo que en aquel momento hacía temer que fuese en contra de la gobernabilidad del país.

Una democracia puede ser directa o representativa. La primera sería, por ejemplo, la de la antigua Atenas, donde existía una asamblea en la que participaban todos los ciudadanos libres. Directas son, también, las de una Comunidad de vecinos o las que pueda haber en una aldea de pocos habitantes. Pero, evidentemente, cuando hablamos de una nación tenemos que adecuarnos a un sistema representativo donde un número limitado de representantes actúe en nombre de unos electores representados. El sistema para la elección de estos representantes puede ser, a la vez, de tipo mayoritario o de tipo proporcional. El primero es más fácil de determinar, pero no el más justo ya que propicia que mucha gente quede sin representación. El proporcional es más equitativo, pero también más difícil de establecer. Este sistema es el proclamado por la Constitución Española y el modo de aplicarlo lo decide la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Respecto a esta Ley, todos los partidos reconocen que es manifiestamente mejorable, todos prometen en sus programas acometer tal labor, pero ninguno se acuerda de ello una vez que le sirvió para alcanzar el poder.

Con tu permiso, lector, vamos a comentar los puntos que enumeramos más arriba, pero si no te gustan los números o consideras que su tratamiento es de contenido arduo, puedes saltarte los 2 próximos capítulos.

Hablemos del Congreso de los Diputados, más concretamente, del sistema de elección de sus miembros.

La circunscripción electoral, por mandato de la Constitución, es la provincia. Hasta ahí nada que objetar, pues si examinamos los casos más extremos, tenemos que la circunscripción única implicaría que tendríamos que votar a desconocidos y extraños(6) lo cual restaría interés, y, en otro extremo, la circunscripción limitada, por ejemplo un distrito comarcal para elegir 1 diputado(7), tendría una probabilidad muy alta de que saliese un Congreso poco representativo. El señalar a la provincia como circunscripción electoral puede resultar muy entrañable y cercano, pero el problema surge cuando hay que calcular un número reducido de diputados para cada provincia. Ese problema, creado por la ley electoral ya está implícito en la Constitución que a este respecto resulta contradictoria. Manda asignar "una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población(8)" y a continuación añade que "La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional." Si la proporción es sobre una parte del todo y hay otra parte fija, para todos igual, no puede existir proporcionalidad en el total. Aún así, este criterio podría ser más o menos aceptable dentro de cada provincia. (Digo más o menos porque cuanto menor sea la circunscripción mayor será la ventaja relativa de los partidos grandes frente a los pequeños.) Pero aparte de esto la ansiada proporcionalidad es imposible si comparamos unas provincias con otras.

Sólo hay 5 circunscripciones en las que el número de escaños a elegir pase de diez(9). Las demás siempre tendrán problemas para obtener una proporcionalidad verosímil, tanto más difícil cuanto menor sea la provincia. Si una provincia sólo puede elegir a 3 y se presentan 4 fuerzas más o menos equilibradas, nunca se obtendrá un resultado equitativo. Habría que nombrar "diputados con decimales", y esto (por ejemplo, un diputado y medio para un partido o un cuarto y mitad para otro) no creo que lo aprobase nadie.

La Ley Electoral es la que fija el procedimiento para asignar, en cada ocasión, el número de escaños que corresponden a cada circunscripción. Según ella se asignan, en principio, 2 diputados (el "mínimo inicial") a cada una de las 50 provincias. Más 1 a Ceuta y otro a Melilla. Con lo que ya tenemos 102. Luego los 248 restantes (10) se reparten proporcionalmente a la población de derecho de cada provincia. Se pretende una proporcionalidad en la representación, pero el hecho de que casi 1/3 del total de escaños se destine a cubrir los mínimos es un factor distorsionante, con unos resultados tanto más discriminatorios cuanto mayor sea la provincia. Si comparamos los dos casos extremos, Madrid con un censo electoral de 4.458.540 personas(11) y Soria con 78.531, vemos que a cada uno de los 35 diputados por la 1ª de esas provincias corresponde una media de 127.387 personas, mientras que a cada uno de los 3 diputados de la 2ª, le basta con sólo 26.177.

Como curiosidad expongo a continuación unos datos de las provincias gallegas:

|

Provincia |

Población de

derecho |

Censo electoral |

Número

de diputados |

Relación Censo:Diputados |

|

A Coruña |

1.120.814 |

1.053.738 |

9 |

117.082 |

|

Lugo |

360.512 |

347.433 |

4 |

86.858 |

|

Ourense |

342.213 |

355.008 |

4 |

88.752 |

|

Pontevedra |

927.555 |

848.707 |

7 |

121.244 |

Volviendo al caso de Madrid y Soria, operando (no ya sobre el censo) sino sobre datos reales del último escrutinio y considerando los votos válidos, tenemos que, en ambas provincias, la candidatura que más votos obtuvo fue la del PP, pero mientras en Soria (con 2 diputados obtenidos) toca cada diputado a 14.593 votos, en Madrid necesitaron, para cada uno de sus 17 diputados, nada menos que 92.743 votos. Es decir, más que toda la población de la provincia de Soria junta. La cosa está clara: el voto de un soriano vale 6,35 veces más que el de un madrileño. Estos son los dos casos extremos, pero entre uno y otros hay todo un abanico de diversidades. Por eso podemos decir que, en términos electorales, NO todos los españoles somos iguales ante la ley.

Los restos todos, incluyendo como tales a las cifras de los que no consiguieron llegar a la media, sirven para asignar los escaños que falten, procediendo de resto mayor a menor

De esta forma se consigue que los resultados estén más repartidos (es decir, que haya más representatividad), que no se prime a los grandes y que se dé una oportunidad a los que por el otro sistema estaban cerca (a veces muy cerca) pero no llegaban porque se les exigía más que a los primeros El hecho de considerar a la provincia como circunscripción electoral ocasiona otra consecuencia perniciosa para la pretendida proporcionalidad. Otra discriminación. No dentro de la provincia sino a nivel nacional. Al ser tantas circunscripciones, tan dispares unas de otras y la mayoría de ellas con pocos escaños a elegir, resulta que puede ocurrir que un partido más o menos grande que esté presente en toda la nación se encuentre en inferioridad de condiciones respecto a otro, de ámbito local o muy reducido, pero muy implantado en su territorio. De hecho ocurre. En las pasadas elecciones I.U. obtuvo únicamente 2 escaños por Madrid cuando en toda España sumó 801.821 votos. Por el contrario, hubo tres partidos que con menos votos obtuvieron más escaños. Fueron

Coalición Canaria ...................... con 235.221 votos obtuvo 3 escaños,

E.A.J.-P.N.V

................................ " ..420.980,,,,,,,"

,,",,,,,7,,,,,, "

Esquerra Republicana de Cataluña .. " ..652.196 ..,.."....... ".... 8 ......"

Convergencia i Unió, con un poco más que I.U., exactamente con 835.471 votos, obtuvo nada menos que 10 escaños. Y otros 3 pequeños partidos (ICV, BNG y UPN) también obtuvieron 2 escaños (igual que IU) con muchos menos votos. Concretamente con 234, 208 y 127 mil, respectivamente. O sea que hay un "agravio comparativo" tanto por arriba como por abajo.

I.U. propuso en alguna ocasión que se crease una especie de circunscripción "virtual" que recogiese los votos "inútiles" de cada provincia, pero esto no dejaría de ser un remiendo. Lo que procede es hacer menos circunscripciones pero más homogéneas. Podría ser agrupando provincias pequeñas o, en último caso, considerando como circunscripciones a las Comunidades Autónomas. Tampoco estaría de más el estudiar si exigir para el Congreso (que es una Cámara de representación de todos los españoles) que sólo se pudiesen presentar partidos de implantación nacional. La "fotografía" resultante sería más acorde con la realidad nacional que la de ahora. Puestos en la actualidad supongamos que una persona con carisma funda un Partido Ourensano que, lógicamente, sólo se presenta en Ourense y que, por las simpatías de su promotor, obtiene los cuatro escaños de la provincia. Pues tendría muchas posibilidades de "mangonear" la política nacional en detrimento de partidos mucho más grandes de ámbito nacional. De hecho tenemos ejemplos reales que están en la mente de todos.

De cualquier forma, todas las propuestas que se hagan para remediar los fallos que conlleva consigo la circunscripción provincial son mera utopía. No sólo porque habría que modificar una palabra de la Constitución sino por algo mucho más difícil: que los dos grandes partidos deseasen hacerlo. En su ánimo y voluntad, está, en primer lugar alcanzar el poder, y, en segundo lugar, caso de no conseguir aquel, su objetivo es mantenerse en ser la única alternativa. Por muy mal que se lleven entre si, a ambos les gusta el bipartidismo.

También resulta distorsionador el mínimo del 3 % sobre los votos válidos, requerido a cada partido para poder entrar en el reparto. (5 % en los Ayuntamientos.) Sus efectos no son tan aparatosos como los derivados de la circunscripción provincial, pero, en determinados casos, puede dejar fuera del reparto a partidos que están muy cerca de otros que sí entran en él.

Seguimos hablando de la elección de Diputados. Una vez celebradas las votaciones hay que establecer los resultados. Se trata de que las representaciones sean lo más proporcionadas posibles a los votos a favor de cada uno. Cuestión nada fácil, máxime si tenemos en cuenta que de antemano no se sabe cuantos electores van a ejercer su derecho, que los partidos que se presentan pueden ser muchos, que todos de entrada tienen el mismo derecho a representar a sus partidarios y que el número de escaños es ínfimo en comparación con el número de votantes. Es una cuestión de matemática electoral que en España se optó por solucionar aplicando el algoritmo o fórmula conocido por Ley d´Hondt.

El mecanismo, de sobra

conocido, lo explica la propia ley electoral

e incluso lo acompaña de un ejemplo práctico que

(levemente retocado en su

forma) exponemos a continuación. Supongamos una

circunscripción en la que se

presentan 6 candidaturas (A, B, C, D, E y F) para elegir a 8 diputados.

Hay

480.000 votos válidos con los siguientes resultados:

|

A |

= |

168.000 |

votos |

|

B |

= |

104.000 |

" |

|

C |

= |

.72.000 |

" |

|

D |

= |

64.000 |

" |

|

E |

= |

40.000 |

" |

|

y.F |

= |

32.000 |

" |

Con estos resultados se confecciona una tabla que, en realidad, es una matriz de los cocientes sucesivos resultantes de la división de los votos de cada uno (Vi) por la serie de los números enteros positivos, desde 1 hasta el máximo de escaños. (8 en el ejemplo.)

|

Partido |

Vi/1 |

Vi /2 |

Vi /3 |

Vi /4 |

Vi /5 |

Vi /6 |

Vi /7 |

Vi /8 |

|

Resultado Escaños |

|

A |

168.000 |

84.000 |

56.000 |

42.000 |

33.600 |

28.000 |

24.000 |

21.000 |

|

4 |

|

B |

104.000 |

52.000 |

34.666 |

26.000 |

20.800 |

17.333 |

14.857 |

13.000 |

2 |

|

|

C |

72.000 |

36.000 |

24.000 |

18.000 |

14.400 |

12.000 |

10.285 |

9.000 |

1 |

|

|

D |

64.000 |

32.000 |

21.333 |

16.000 |

12.800 |

10.666 |

9.142 |

8.000 |

1 |

|

|

E |

40.000 |

20.000 |

13.333 |

10.000 |

8.000 |

6.666 |

5.714 |

5.000 |

0 |

|

|

F |

32.000 |

16.000 |

10.666 |

8.000 |

6.400 |

5.333 |

4.571 |

4.000 |

0 |

Una vez confeccionada la tabla se atribuyen los escaños a los cocientes mayores, atendiendo a un orden decreciente. En el ejemplo, el 1er. escaño sería para A; el 2º para B; el 3º, otra vez A, etc. Hasta llegar al resultado que reseño a la derecha del cuadro.

Como es fácil de apreciar, este sistema siempre premia a los partidos grandes. Tanto más cuanto más grandes sean. Vemos que A con 168.000 votos obtuvo 4 escaños, es decir, "sale" cada escaño por un "precio" de 42.000 votos. A B ya le "cuesta" cada escaño 52.000 votos y C y D necesitan aún más. Y E que casi llega a la media de A se queda sin nada. Volvemos a lo de antes. Este sistema también favorece el bipartidismo, pero los que lo pueden cambiar no lo van a hacer.

De todas formas, técnicamente tampoco es fácil de dar con la fórmula adecuada para conseguir la mejor proporcionalidad con los parámetros actuales (circunscripciones generalmente pequeñas, pocos puestos a cubrir, etc. ) Desde luego es un tema para estadísticos y matemáticos y no se debería dejar en manos de los políticos, ya que nunca se van a guiar por criterios objetivos o técnicos.

Yo, haciéndome pasar por matemático amateur, voy a exponer un método que podríamos llamar, por darle algún nombre, de "medias complementadas". Su mecánica se dividiría en dos partes dando lugar -hablando en términos coloquiales- a un proceso de elección de "diputados de propio derecho" y de "diputados de generosidad democrática"; aunque legalmente fuesen todos iguales.

|

Consistiría en calcular la media entre los votos válidos y los escaños a cubrir. Aquellos partidos que en el conjunto de votos obtenidos contuviesen una o más veces esta cifra, automáticamente se les asignaría uno o más escaños, según ese número entero. (A la vez se deduciría de su total de votos el múltiplo correspondiente, quedando un resto para la segunda parte.) De esta forma se asignaría el primer bloque de escaños, quedando x por cubrir. Digamos que ese número proporcionado de votos ya tienen "dueño", pero quedan unos restos (todos inferiores a la media) que hay que otorgar a los x puestos vacantes. Los restos todos, incluyendo como tales a las cifras de los que no consiguieron llegar a la media, sirven para asignar los escaños que falten, procediendo de resto mayor a menor. De esta forma se consigue que los resultados estén más repartidos (es decir, que haya más representatividad), que no se prime a los grandes y que se dé una oportunidad a los que por el otro sistema estaban cerca (a veces muy cerca) pero no llegaban porque se les exigía más que a los primeros |

En el mismo ejemplo anterior sería .................................480.000 : 8 = 60.000 El partido A obtendría 2 escaños con 120.000 de sus votos (60.000 x 2) y le quedaría un resto de 48.000 El partido B obtendría, de entrada, 1 escaño y le sobran 44.000 votos Los partidos C y D obtendrían 1 escaño cada uno, con unos restos de 12.000 y 4.000 respectivamente. Así tenemos cubiertos 5 escaños (todos con 60.000 votos). Faltan 3 por cubrir. Veamos la lista de restos: A ......... 48.000 B ......... 44.000 C ......... 12.000 D ........... 4.000 E ......... 40.000 F .......... 32.000 De mayor a menor, seleccionamos A, B y E. El resultado final sería de 3 escaños para A (2 iniciales y 1 por restos ) 2......" ........." ...B (1......"...... " 1 .." ......" ...) 1..... ".........." ...C (inicial) 1..... "......... " ....D (..."....) 1......"..........".....E ( por su resto-totalidad) (Compárense estos resultados con los obtenidos por el método oficial.) |

Creo que algo

así sería más justo, en

términos de proporcionalidad

y representatividad. Otra cosa es que, políticamente, se

desee que haya mucha

pluralidad. (12)Podría

ocurrir,

caso de presentarse muchas candidaturas, que ninguna de ellas llegase a

la

media propuesta. Esto, por definición, nos

estaría diciendo que ninguna de esas

candidaturas resultaba meritoria para los votantes. En ese caso, como

"generosidad democrática", se cubrirían los

puestos por orden de

número de votos hasta el tope necesario.

Digamos para terminar que el único sistema proporcional puro sería aquel en el que hubiese un parlamento reducido, formado por un único representante de cada partido, el cual tuviese un voto ponderado, equivalente al número total de votos populares obtenidos.

Continuando con este repaso (parcial) al sistema electoral español, dejamos para el final el tema de las listas cerradas. Todo lo dicho hasta ahora afecta a la justicia distributiva y, si todos están de acuerdo, no deja de ser un convencionalismo que los políticos aceptan a sabiendas de que unas distorsiones se pueden compensar con otras. Pero lo de las listas cerradas afecta a la esencia, al meollo, al sentido de la democracia. Las listas cerradas son las responsables de la substitución de la democracia por la partitocracia. No manda el pueblo, mandan los partidos y fuera de ellos no hay nada que hacer.

Aquí sí que no se puede echar ninguna culpa a la Constitución. Ésta habla en términos generales y deja casi todo en futuros "términos que establezca la ley"

Art. 68, 1: "El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley".

Art. 68, 5: "Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos".

Todo eso suena muy bien, pero la Ley Electoral, de forma taimada y subrepticia, se encarga de adulterar las buenas intenciones.

Hablamos de listas cerradas y bloqueadas, aunque, curiosamente, tanto la Ley aludida como todas sus modificaciones, no emplean para nada, en ningún momento de su extenso articulado, ninguna de esas dos palabras. Hablan simplemente de listas(13). Ahora bien, en otro lugar, concretamente en el art. 96, 2, así como quien no quiere la cosa, como una causa más de anulación entre otras, incluye:

“En el caso

de elecciones al Congreso de los Diputados, al

Parlamento Europeo, a los Ayuntamientos y a los Cabildos Insulares

serán

también nulos los votos emitidos en papeletas en las que se

hubiera modificado,

añadido, señalado o tachado nombres de los

candidatos comprendidos en ella o

alterado su orden de colocación, así como

aquellas en las que se hubiera

producido cualquier otro tipo de alteración."

Como papeletas es sinónimo de listas queda claro que éstas están suficientemente blindadas y protegidas frente a cualquier decisión libre de todo aquel ciudadano que no comulgue con la lista única e intocable que el partido propone.

Las papeletas con las que votamos llevan impresas unas listas de nombres, lo cual, exceptuando el caso del Senado, es superfluo e innecesario. Sería suficiente con poner las siglas del partido. Las relaciones de nombres persiguen, únicamente, engañar a la Constitución y a los votantes. Quieren hacernos creer que votamos a unas personas físicas, lo cual es una farsa y una mentira manifiesta. Lo que comentamos en los dos capítulos precedentes son defectos que afectan a la calidad de la Democracia. Lo de las listas cerradas es una adulteración y un falseamiento del sistema que afecta a su propia supervivencia.

A mucha gente le fastidia votar una lista en la que va una persona que considera inapropiada, o preferiría cambiar el orden o hacer cualquier otra alteración. El "disgusto" que se lleva el votante por no poder hacerlo, aún teniendo toda la razón democrática, se queda en simple anécdota al lado de la consecuencia más significativa. Y esta no es otra que el que hace la lista, controla al partido, el cual a su vez controla a la sociedad. El partido es la única vía de participación en política, pero el muñidor de las listas sólo dejará entrar en ellas al que prometa participar conforme a su criterio y voluntad. Lo dijo en su día muy gráficamente Alfonso Guerra: "El que se mueva no sale en la foto".

Los españoles no podemos votar a personas. Ni para el Congreso, ni para la Comunidad Autónoma, ni para el Municipio, ni para el Parlamento Europeo. Votamos a un partido. Aquel que queramos, eso sí, sólo faltaba, pero, necesariamente, a un partido. El hecho de que ese partido esté representado por una lista con unos nombres y apellidos no es más que una apariencia, un paripé. Los nombres de las personas físicas que figuran como candidatos no son más que la "tapadera" para ocultar el engaño. Cada lista es, en si, una relación de "hombres de paja" de un determinado partido.

El escaño obtenido por Fulano de Tal no es suyo. Es del partido. Partido que lo eligió, lo incluyó en la lista, hizo la campaña, pagó la publicidad, usa su nombre y le impone lo que tiene que hacer y decir. Se dice que en España es la democracia europea en la que hay menos disensiones dentro de un partido. ¿Cómo va a haberlas? No hay ninguna. El precio de ellas, es decir, de la opinión propia o de la honestidad con los electores sería un suicidio político.

Sospecho (aunque no esté cualificado legalmente para afirmarlo)(14)que el bloqueo de las listas puede ser inconstitucional. Yo, según la Constitución, tengo "el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal."(15)Reitera varias veces(16)que el sufragio, además de otros condicionantes que enumera, habrá de ser "libre". Pero, según la Ley Electoral nadie puede ejercer ese sufragio de forma libre. La Ley Electoral por muy Orgánica que sea es de rango inferior a la Constitución y lo que debería de hacer es desarrollar ésta y no contradecirla. Pues sí lo hace. Según se desprende de su contenido, el votante no puede elegir libremente a sus candidatos. Ha de conformarse con ratificar unas listas prefabricadas por los partidos, lo cual es una grave limitación de la pretendida libertad. Efectivamente somos libres para votar a unas siglas, pero no para votar a las personas físicas que desearíamos como representantes.

Cuando la Constitución me otorga el derecho a elegir a mis representantes yo entiendo (aunque quizá por ello sea un ignorante) que se está refiriendo a personas de carne y hueso, a ciudadanos como yo, no a organizaciones oscuras, ajenas a mí, cerradas a los electores y que, incluso, ni siquiera en su actividad interna, son democráticas.

Yo me pregunto ¿De verdad habrá un político honesto que en conciencia y con la mano en el corazón se atreva a asegurar que el voto de listas cerradas y bloqueadas es un voto libre?

Si en vez de votar candidaturas en serie tuviésemos libertad para votar listas confeccionadas por nosotros mismos, es decir, listas libres, las consecuencias serían claramente beneficiosas para la ciudadanía, para el desarrollo democrático y para la sociedad civil en general.

(Aunque esto se hiciese no habría necesidad de prohibir las listas cerradas actuales monopartidistas. Podrían coexistir ambas y ser cada elector el que escogiese por cual decidirse.)

Si eso fuese así:

1.- El ciudadano se sentiría más protagonista al poder elegir libremente.

2.- Participaría más y de mejor gana y se sentiría más responsable.

3.- Esa responsabilidad estimularía su afán de información y su reflexión.

4.- En el transcurso de la legislatura se preocuparía de hacer un seguimiento a sus representados.

5.- Los elegidos serían considerados por los votantes que los eligieron como sus representantes personales.

6.- Los elegidos defenderían los intereses de sus electores aunque estuviesen en contra de los intereses del partido.

7.- Los partidos se preocuparían de ofrecer a los mejores candidatos y no a lacayos todo-terreno.

8.- Contribuiría a la democratización interna de los partidos.

En suma, tendríamos una Democracia no orgánica. Es decir, tendríamos, simplemente, una Democracia.

Y que no se diga que ese procedimiento sería difícil o engorroso. Eso podría serlo en tiempos de la 1ª República cuando había muchos analfabetos y aún no se sabía que se iba a inventar la informática. Hoy cualquier estudiante de esta disciplina podría presentar soluciones. A corto plazo bastaría, por ejemplo, con un ordenador y una hoja de cálculo en cada mesa, si es que se quiere hacer rápido. Porque si no hay prisa también se puede hacer a mano. A medio plazo pronto se inventarían máquinas y/o programas de hacer escrutinios. Incluso se podría hacer que en una oficina central de Madrid estuviesen siguiendo en tiempo real el desarrollo del escrutinio de una determinada mesa de Rouzós o de Riocaldo, pongo por caso.

Con esto finalizamos estos temas relacionados con el sistema electoral y pasamos a comentar asuntos distintos, pero también relacionados con la democracia.

Hay un error muy

extendido respecto a la democracia: pensar que la

razón está de parte de la mayoría,

creer que la opinión con más defensores es

la mejor. Evidentemente no es así. Incluso puede ser

precisamente todo lo

contrario ya que, guste o no, el número de ignorantes

siempre fue superior al

de sabios. Si fuese así podríamos aplicar la

democracia a otros aspectos de la

vida y de la sociedad, aparte de los políticos.

Así, por ejemplo, cuando la

Nasa decidió enviar un hombre a la luna podría

haber convocado un concurso

entre todos los norteamericanos para que explicase cada uno su

opinión de cómo

hacerlo con el objetivo de poner en práctica aquel sistema

que tuviese más

adeptos. Podemos estar seguros de que la opinión de las 15 o

veinte personas que

más sabían sobre el tema quedaría

difuminada entre millones de programas que no

servirían para nada. Es decir, que aplicando ahí

la democracia nunca

llegaríamos a la luna. Otro caso: llega un paciente grave a

un hospital. ¿No

sería lo más democrático preguntar a

todo el personal el tratamiento a

seguir y optar por el elegido por la mayoría? Sí.

Sería lo más democrático,

pero seguramente ese enfermo, en poco tiempo, se convertiría

en una víctima, en

un mártir de esa Democracia.

¡Cuántas

veces oímos decir "El pueblo es sabio", "El

pueblo no se equivoca"! Pamplinas. El pueblo ni es sabio ni es

ignorante.

En tal caso esas cosas lo serían los individuos. Y

equivocarse, el pueblo, lo

hace cientos de veces. Lo que ocurre es que no se entiende la idea

elemental,

el "motivo", de la democracia. Y este es bien sencillo. En una

comunidad civilizada, con gentes de distintos pareceres sobre lo que se

ha de

hacer comunitariamente, en la que unos opinan que hay que hacer las

cosas de

una manera determinada y otros de otra, se toman dos acuerdos

básicos: 1º. -

Buscar un parámetro que decida quién ha de tomar

las decisiones. Y 2º.- Que ese

parámetro sea la mayoría.

Podría

haberse decidido que fuese la suerte, en cuyo caso se

organizarían los oportunos sorteos. Podría haber

sido la estatura, eligiendo a

los más altos. O a los que tuviesen un determinado tipo de

sangre o de ADN.

Pero no. Se opta por la mayoría. Se opta por escoger la

alternativa defendida

por el grupo más numeroso. Es un convencionalismo, si se

quiere, pero es el convencionalismo

elegido. Y, de momento, aún nadie llegó a

proponer otro más aceptado.

Ya sé que

todo esto es una perogrullada, pero aún así

conviene

recordarlo porque son muchos los políticos, sobre todo

cuando acaban de ganar

unas elecciones, que proclaman a los cuatro vientos que los votantes

les han

dado la razón y que han demostrado que ellos poseen la

verdad. Como si la

verdad y la razón fuesen tan fáciles de conseguir.

Resumiendo, en pocas

palabras: La democracia no es una fuente de

sabiduría, ni un método de conocimiento, ni una

garantía de acierto. Es,

sencillamente, un sistema convenido por gente civilizada para dirimir

las

cuestiones de interés público. Nada

más, pero, también, nada menos.

Tema muy manido es el

de la retribución económica de los

políticos.

Se aduce que las personas dedicadas a ese trabajo han de recibir un

sueldo

suficiente, que les permita vivir dignamente y que, al mismo tiempo,

dignifique

su profesión, perdón, su dedicación.

¿Cómo cuantificarlo? Hay un principio muy

simple: No se debería de pagar por lo que se hace sino por

lo que se deja de

hacer.

Me

explicaré. Un médico o un abogado prestigioso que

con su trabajo

profesional obtiene jugosos ingresos se vería perjudicado

económicamente si se

dedicara a la política. En cambio un obrero sin

cualificación, digamos,

claramente, sin oficio ni beneficio, que fue despedido de varias

empresas por

falta de responsabilidad en sus obligaciones, que siempre

procuró estar en el

paro y que ahora consigue que un partido lo "fiche", estará

encantado, trepando lo posible en el escalafón de la

organización y deseando

"representar" al pueblo.

¿Es justo que ambos

cobren igual? Entendemos que no. Lo justo

es que cada uno cobre según su nivel

extra-político. La faceta de político es

eventual y transitoria. Lo que hay que retribuir es su valía

personal. Cierto

que esto es muy difícil de cuantificar, pero tenemos un

parámetro conocido y

mensurable: lo que ganaba antes de ejercer de político.

Tomemos sus

declaraciones de Renta de los últimos 4 ó 5

años, actualicemos sus bases

impositivas con los correspondientes IPC´s y calculemos la

media. Esa debería

ser su ganancia anual. Tendrá ingresos, ajenos a los

rendimientos del trabajo

personal, que seguirá percibiendo, pero, todo aquello que

por su dedicación al

servicio público deje de percibir, es lo que se le

debería de pagar.

Si así se

hiciese se produciría un doble efecto: disuasorio y

estimulante. Disuasorio para todo aquel que no iba a ganar

más entrando en

política que quedándose fuera de ella y

estimulante para el hombre exitoso que

decide dedicar unos años de su vida al servicio de la

comunidad que le ayudó a

triunfar.

Con el sistema actual

lo que se está fomentando es la

profesionalización política de gente que no tiene

muy definido su futuro

profesional. No podemos generalizar, naturalmente, pero si nos

pusiésemos a

analizar la historia profesional de cada uno de nuestros

políticos veríamos que

hay muchos que son... sólo políticos, que siempre

fueron políticos y que su

aspiración en la vida es seguir siéndolo.

Si de lo que se trata

es de representar a los conciudadanos lo

justo es que se compense y recompense por lo que eso pueda suponer de

sacrificio y renuncia, no que se retribuya un puesto de trabajo, como

si de una

relación laboral se tratase, que no la es.

Si miramos los datos

de la última convocatoria general observamos,

en el total estatal, que de un censo de 34 millones y medio de

electores, ejercieron

su derecho poco más de 26 millones de personas. Restando a

este número el de

los votos nulos quedan como votos válidos, exactamente,

25.891.299.

De estos votos

válidos, 25.483.504 fueron a candidaturas y 407.795

fueron depositados en blanco.

Según la

Ley, "se considera voto en blanco, pero válido, el

sobre que no contenga papeleta,"(17).

Es de suponer, aunque no se diga, que también lo

sería si el sobre llevase

dentro un papel totalmente en blanco.

De estos datos se

desprende, en primer lugar, que hubo muchos

españoles que estando censados no acudieron a votar. Aunque

haya que conceder

un margen para enfermos, ausentes o mal censados, el número

de abstenciones es

de casi 8 millones y medio de españoles, que son muchos

españoles. Los motivos

pueden ser los que ya hablamos y no vamos a insistir. Aquí

vamos a hablar de

los votos en blanco. El que vota en blanco es una persona que se

molesta en ir

a votar, que quiere cumplir con su derecho-obligación de

ciudadano, pero que no

considera a ninguna lista merecedora de su voto. Estos son votos que se

pierden. Solamente sirven para establecer (por formar parte del total

de

válidos) el mínimo del 3% de los partidos

minoritarios. Pero se pierden porque

no benefician a nadie.

407.795 votos son el

1,58 % de los votos válidos, que con ser un

porcentaje pequeño, es superior, a escala nacional, al de

ocho partidos(18)

que obtuvieron algún diputado. Son casi

tantos votos como los del PNV, que tuvo 7 escaños.

El que vota en blanco

es un demócrata y, en coherencia y honestidad

democrática, habría que escucharle. Es un voto

que no sirve para nada, pero

estoy convencido de que si tuviese alguna utilidad sería

mucho más abundante.

De ser así, habría que actuar en justicia y

aplicando el principio de

representatividad y el criterio de representación

proporcional, como manda la

Constitución, habría que otorgarles la

"representación" que están

votando. Están votando... a nadie. Pues que les

represente... nadie.

Podemos olvidarnos de

los que no votan. Están en su derecho y ellos

sabrán por qué lo hacen. Pero los que votan en

blanco están expresando una

opinión, tan contundente y decidida, al menos, como la de

los demás votantes.

Posiblemente, más decidida y pensada que la de muchos otros

que lo hacen

rutinariamente.

Consecuentemente con

todo esto, mi proposición es la siguiente: En

cada circunscripción, el conjunto de votos en blanco,

deberían de computarse

como si de un partido más se tratase, de forma que los

escaños correspondientes

a ese conjunto deberían ser... escaños

vacíos.

Esto, 1º,

sería como una especie de termómetro que

mediría la salud

y la conexión de la sociedad civil y la clase

política,

2º,

conformaría un Parlamento más conforme con la

realidad de los

partidos,

3º,

supondría un ahorro económico nada despreciable,

4º,

aumentaría la participación ciudadana,

5º, al

aumentar el número de votos válidos

subiría el nivel mínimo

necesario para participar en el escrutinio y

6º , se

producirían dos beneficios parejos que van de la mano y que

casi se confunden: uno psicológico y otro moral. El

psicológico estriba en que

a los políticos se les tendría que caer la cara

de vergüenza cada vez que

viesen los escaños vacíos ("Y pensar que

ahí podríamos tener gente de la

nuestra y no lo conseguimos..."). El moral radica en que se

frenaría su

arrogancia y su pretensión a la hora de aducir

representatividad. Todos hablan

en nombre del pueblo, pero ¿puede alguien hacer eso cuando

(aunque tenga una

mayoría, comparativamente hablando), en realidad,

sólo les eligió un pequeño

porcentaje de la población? ¿Pueden aducir

representatividad cuando allí mismo,

a la vista de todos, están los escaños

vacíos?

Muchos

dirán que se corre el riesgo de que haya un

aluvión de votos

en blanco y, como consecuencia, resulte un Parlamento poco efectivo.

Eso

demostraría la veracidad de todo cuanto decimos en este

trabajo y pondría a los

políticos frente a su propia responsabilidad por que tal

cosa ocurriese. Por la

cuenta que les tiene ya se preocuparían de antemano de poner

los medios para

evitarlo.

Otros dirán

que eso es atípico, inusual y que ningún sistema

jurídico lo contempla ni ninguna democracia actual lo

admite. Por supuesto.

Todo eso es cierto, pero no es ningún argumento. Sabemos que

sería una innovación,

casi revolucionaria, pero justa y justificada, y que algún

país tiene que ser

el primero en aplicarla.

También

sé que sería una medida drástica, pero

el Parlamento que

resultase aplicando esa medida, sería mucho más

representativo que ningún otro.

Y, sobre todo, quizá los políticos aprendiesen la

lección. Porque si no es con

medidas drásticas no la aprenderán nunca.

Esta propuesta,

seguramente a los políticos les parecerá poco

seria

y pensarán que la hago en broma. No es así. Creo

que, aunque sea inusual, es de

una lógica aplastante. Se le puede discutir a cualquiera, no

en términos de

"legalidad vigente", sino de "legalidad deseable". Y esto,

lo deseable, lo posible con apariencia de irrealizable, la mejora

democrática,

es lo que debemos de ponernos como meta, aunque suene a

utópico, y no la

persistencia de unas rutinas que a lo único que conducen es

a la esclerosis del

tejido civil y social.

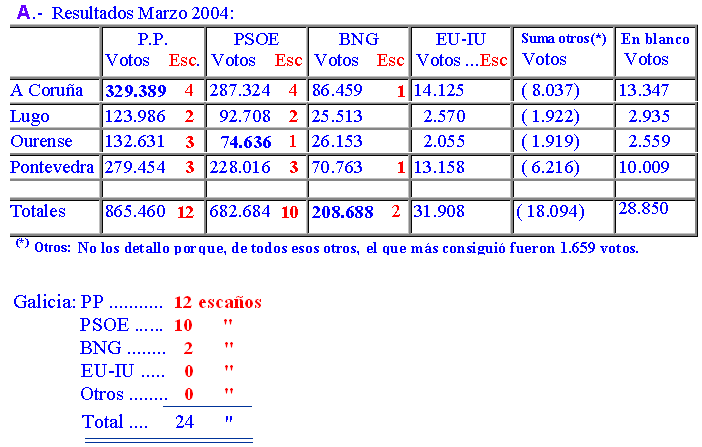

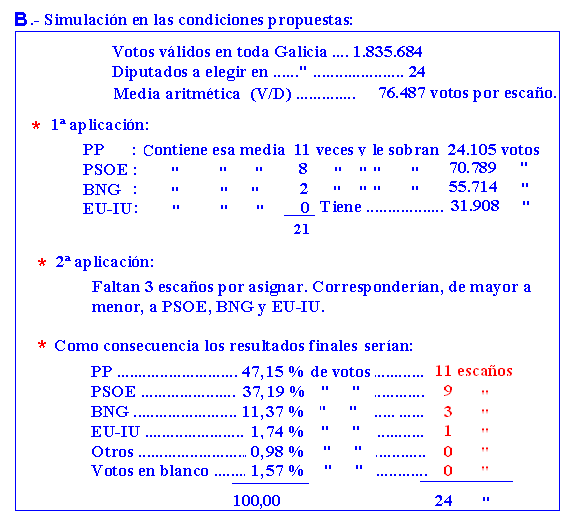

Para terminar vamos a

ejecutar un pasatiempo de política-ficción.

Vamos a recordar los resultados reales en Galicia de las

últimas elecciones al

Congreso y compararlos con una alternativa en la que se considera a la

Comunidad Autónoma como circunscripción

única, se olvida el mínimo del 3 % y se

hace la distribución por el método que arriba

llamamos de "medias

complementadas". Lamento no poder contemplar la aplicación

de listas

libres, pero eso sería entrar en el terreno de la

adivinación.

A efectos de que el

lector juzgue la oportunidad o no del sistema

incluyo los tantos por ciento de votos obtenidos por cada

formación.

(Obsérvese, también, cómo IU pasa a

tener voz al suprimirse el mínimo

obligatorio. El criterio de si se debe exigir un mínimo o no

es, más bien, un

matiz de tipo político. Los demás condicionantes

son -o deberían ser- de tipo

objetivo.)

La proporcionalidad

perfecta y exacta que, por motivos obvios, no

se puede aplicar, daría, aritméticamente

y para los porcentajes de votos

señalados, los siguientes "números" de

escaños: 11,32;

8,92; 2,73 y 0,42. A la vista de esto

compárense los resultados

anteriores con los reseñados más arriba.

La democracia plena sólo se alcanza cuando los

votantes, los ciudadanos, tienen un nivel cultural elevado. Cuando los

ciudadanos son cívicos, instruidos y libres para pensar es

cuando se puede

tener una buena democracia. Mientras no sea así tendremos la

apariencia, las

formas, pero no una verdadera democracia.

Quizá la

bajada progresiva, año tras año, del nivel

cultural medio,

debido a la constante renovación de los planes escolares,

tendentes a producir

alumnos siempre peor preparados que los del plan

inmediato anterior,

tenga mucho que ver con la disminución del

espíritu democrático. La demagogia

es una herramienta (cuando menos antiestética) que usa el

poder para

mantenerse, pero le resulta tanto más efectiva cuanto menos

cultura haya en la

masa de población. Es como para sospechar que el deterioro

de la enseñanza es

deliberado por parte de los dirigentes políticos al

más alto nivel, como medio

de afianzarse en su poder sobre la sociedad.

En la Verdadera

Democracia los protagonistas hemos de ser todos y

cada uno de nosotros, no los que trabajan de políticos.

Ourense - Abril 2006

© Manuel Domínguez Quiroga

Inscripto en el R.G. de la Propiedad Intelectual con el Nº 03/2006/676

|

NOTAS

(Después

de leída la NOTA pincha en ATRÁS) |

|

1.- "Nosotros

no negamos la democracia; queremos la democracia real y verdadera, y

cuando los problemas son graves y trascendentes hemos establecido la

consulta directa a la Nación, como en aquel

referéndum que hemos sometido a vuestro plebiscito,

expresión de la democracia que tanto temen las llamadas

democracias inorgánicas." De un discurso de Franco en la

Diputación de Ourense el 2 de Agosto de 1957.

2

Un Decreto-Ley de 1977. 3 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio 4 L.O. 1/1987, L.O. 8/1991, L.O. 6/1992, L.O.13/1994, L.O.3/1995, L.O.10/1995, L.O.1/1997, L.O.3/1998, L.O.8/1999, L.O.6/2002, L.O.1/2003 y L.O.16/2003 5 Que, por cierto, la Ley Electoral explica como aplicarla, pero no le reconoce ese nombre ni menciona a Jefferson d`Hondt 6 Es

el caso de las elecciones al Parlamento Europeo. 7 El sistema del Reino Unido y otros países. 8 Art.

68, 2 9

Las

provincias de Alicante, Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia (En el

2004) 10

Para alcanzar los 350 que fija la Ley Electoral, aunque

según la Constitución podrían llegar a

400. 11

Estos datos son variables. Los que aquí empleo corresponden

a las últimas elecciones generales del 14/3/2004. (B.O.E.

núm. 109 del 5/5/2004) 12

En

el EPíLOGO vuelvo a utilizar un ejemplo con este sistema 13

Textualmente: --

"Pueden presentar candidatos o listas de candidatos ..." (Art. 44,1,

hablando en términos generales) --

"Cada candidatura se presentará mediante lista de

candidatos." (Art. 169,2 , a propósito del Congreso) -- "Cada candidatura se presentará mediante lista de candidatos." (Art. 187,2, sobre las elecciones municipales.) -- "Las candidaturas se presentarán mediante listas completas de candidatos, ...." (Art. 220, 2, refiriéndose al Parlamento Europeo.)14 Sólo lo está el Tribunal Constitucional.15 Art. 23, 1 de la Constitución.16 Por ej., en los art. 68.1 y 69.217 Art. 96, 5.18 Coalición Canaria (3 diputados), Verdes Cataluña (2 ), B.N.G. (2), U.P.Navarro (2), E.U.Valenciá (1), Chunta Aragonesista (1), Eusko Alkartasuna (1) y Nafarroa Bai (1). 14 Sólo lo está el Tribunal Constitucional. 15 Art. 23, 1 de la Constitución. >16 Por ej., en los art. 68.1 y 69.2 17 Art. 96, 5. 18 Coalición Canaria (3 diputados), Verdes Cataluña (2 ), B.N.G. (2), U.P.Navarro (2), E.U.Valenciá (1), Chunta Aragonesista (1), Eusko Alkartasuna (1) y Nafarroa Bai (1). |